Was

ist bündisch?

LUDWIG LIEBS

Was kennzeichnet eine gute

Jungengruppe, die sich bündisch nennt, die sich der bündischen Jugend

zugehörig fühlt? Ist es die Freundschaft, die die einzelnen Jungen in

ihr und mit dem Gruppenführer verbindet? Genügt Freundschaft, genügt

die Summe solcher Freundschaften, damit eine bündische Gruppe lebt?

Daß Freundschaft zugleich Liebe meint,

Liebe im tiefstverstandenen christlichen Sinne, muß gesagt, kann aber

auch mißverstanden werden. Liebe also nicht als Sentiment, als kleines Glückserlebnis,

als Rausch ohne Tiefe, sondern Liebe als das ganz Große, das den

Liebenden mit seinen ihm vorgegebenen Nächsten verbindet.

Machen Freundschaft, Liebe in diesem

Sinne, allein schon das Wesen des Bündischen aus?

Ein kurzer geschichtlicher Rückblick:

Das Sich-Zusammenfinden junger Menschen, das um die Jahrhundertwende in

Deutschland begann, nannte sich zunächst J u g e n d b e w e g u n

g . Das Bewegende und Bewegte wurde betont, die Fort-Bewegung von

hergekommenen Lebensformen, Lebensinhalten zum Eigenen hin. Das Suchen

stand im Vordergrund, auf vielen Wegen, in vielen Experimenten, in viele

Gefährdungen hinein. Bünde wuchsen und splitterten sich wieder auf. Eine

fast unübersehbare Vielfalt entstand. Etwa zwei Jahrzehnte später begann

für diesen lebendigsten Teil Deutscher Jugend ein neuer geschichtlicher

Abschnitt. Gruppe, Gau und Bund wurden immer mehr zur selbstverständlichen,

zwar oft diskutierten, aber nie in Frage gestellten großen Aufgabe, zur

Notwendigkeit des eigenen, gemeinsamen Lebens, um die man miteinander

rang. Volk und Nation wurden als Aufgaben begriffen, nicht als höchste

Werte.

Man war bereit, für den Bund vieles,

mitunter alles einzusetzen. Man war bereit, das ganze Leben von der

Gruppenzeit über das Studium, über die Berufswahl hinweg auf den Bund

hin anzulegen. Dabei wurde der Bund, so wie ich ihn kennengelernt habe,

nicht idealisiert. Norbert Körber nannte ihn einmal eine ernst, mit

zusammengebissenen Zähnen zu bewältigende Aufgabe. wenn wir an den Bund

in diesem Sinne dachten, so meinten wir auch gar nicht mal immer so sehr

den einen Bund, dem wir organisatorisch und in vielen menschlichen

Bindungen zugehörten. Da Bund die große Aufgabe war, deren Erfüllung

eigentlich erst in der Zukunft lag, waren die unserem Wesen verwandten Bünde

in Gedanken, mindestens in der Intuition einbezogen.

Kamen

die Freundschaften, kam die Liebe dabei zu kurz? Mitunter gab es

Diskussionen, ob der einzelne Mensch um der Gruppe, um des Bundes willen

da sei oder ob Gruppe und Bund um des Einzelnen willen bestanden. Wir

fanden, die Frage sei falsch gestellt. Eine Gruppe, ein Bund, der nicht

denen, die dazugehören, die tiefste Erfüllung des Lebens ermöglicht,

hat seinen Sinn verfehlt. Aber zur Sinnerfüllung des Einzelnen gehörte

eben für uns ganz und gar das In-der-Gruppe-Sein, das Im-Bunde-Sein. Um

unserer selbst willen zunächst, das war der Ausgangspunkt. Aber auf

diesem Willen, auf dieser Sehnsucht, auf dieser Getriebenheit, auf dieser

Entelechie bauten sich Gruppe und Bund auf.

Als

sich mehrere der lebendigsten Pfadfinderbünde mit den, so darf man es

wohl schon nennen, jungenschaftlich gewordenen Wandervogelbünden und

ihren Jungmannschaften zusammenschlossen zur großen D e u t s c h e n

F r e i s c h a r , da vollzogen weitschauende Führer den

vorgegebenen Willen ihrer Gruppen und Gaue. Sie trugen dazu bei, eine bündische

Sehnsucht Wirklichkeit werden zu lassen, die in der jahrelangen

Entwicklung seit dem Ende des 1. Weltkrieges immer stärker geworden war.

Wenn ich im folgenden fast ausschließlich von der Deutschen Freischar

spreche, so deswegen, weil sich mir

in ihr d a s B ü n d i s c h e am

sichtbarsten, am lebendigsten verkörperte.

Als im Jahre 1931 bei Crossen an der Oder, dort wo der Bober vor seiner Einmündung in den größeren Fluß eine große Schleife bildet, dreitausend Jungen, junge Männer und eine Reihe "gestandener Mannsbilder", wie man in Bayern sagen würde, zum Bundestag zusammenkamen, als auf diesem Bundestag auf Schritt und Tritt eine tiefe brüderliche Verbundenheit über die Grenzen der Gruppen und Gaue hinweg unmittelbar zu spüren war, lebendig war, im Leben des Bundestages wirkte, ist dort Bund im Sinne Bündischer Jugend sichtbar geworden. Zu dieser Zeit gehörten etwa 8 - 10.000 Jungen und junge Männer zur Deutschen Freischar. Bund war eine Wirklichkeit über das ganze Gebiet des damaligen Deutschen Reiches hin, auf die man sich verlassen konnte. Kam man von Sachsen nach Bayern, von Schlesien nach dem Rheinland, so war man bei jedem, der zum Bunde gehörte, Gast, auch wenn man ihn vorher persönlich nicht gekannt hatte.

Niemals

allerdings war Bund vollendete Harmonie. Es gab Mißverstehen, Krach,

Gegensätze und Auseinandersetzungen bis zu tiefster persönlicher

Feindschaft hin. Aber der Bund wurde davon nicht betroffen. Ich will nicht

sagen: man war in ihm geborgen. Geborgenheit gab es wenig in jener Zeit.

Der Bund war das Fordernde für uns, das Anspornende, das uns Aufgegebene,

obgleich und weil es kein Programm, keine Satzung, keine formulierte

alleingültige Marschrichtung des Bundes gab.

Wir

w a r e n b ü n

d i s c h aus

einem tiefen Ahnen und Wollen heraus, weniger aus einem bewußten Entschluß.

Das Bewußtmachen wurde später versucht, war auch notwendig, war aber

damals nicht Voraussetzung. Wir fühlten,

wie sinnlos unser Leben sein würde, wenn es nicht von einer starken

Bindung zum geliebten anderen Menschen erfüllt war, wenn es ohne

Freundschaft war. Aber mir ist gerade in jener Zeit auch immer wieder bewußt

geworden, wie leicht jede Freundschaft sich abnutzen kann, wenn sie abgeschlossen

bleibt von einem Umfassenderen, wenn nur der Freund den Freund als sein

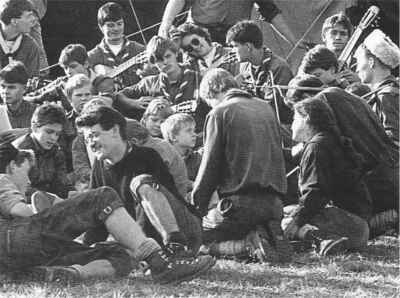

Gegenüber hat, in ständiger Wiederholung. Heimabend, Fahrt, Singen,

Musizieren, Werken, Gestalten, Spielen in aller vielfältigen Art, alles

das ist in der Gruppe großartiger, lebendiger, fruchtbarer als in der

Zweisamkeit, weil immer wieder vom Beispiel der Gleichaltrigen und der

Erfahreneren, der Könnenden angeregt. Das alles machte unsere

Freundschaften schöner, größer, sinnvoller.

Zum

bündischen Wesen gehörte, und das ergab sich zwanglos aus der

Gemeinsamkeit im Gau, seltener in der für sich lebenden Gruppe, daß

nicht nur Freundschaften zwischen Gleichaltrigen entstanden, sondern

starke Bindungen über alle Spannen des Lebensalters hinweg. Der pädagogische

Eros fand Möglichkeiten des Wirkens, der Verwirklichung, die im System

unserer Schulen und in der isolierten Familienerziehung nur ganz selten

gegeben waren. Die fruchtbare geistige und menschliche Verbundenheit

zwischen Sokrates und seinen Schülern, von der wir auf den Gymnasien

begeisterte Schilderungen unserer Altphilologen gehört hatten, blieb uns

Theorie, bis wir sie im Bunde selbst erlebten.

Nun,

das ist Geschichte. Geschichte der Bündischen Jugend. Fast alles, was in

den 20er Jahren entstand, wurde 1933 und 1934 mitten im Wachsen brutal

zerschlagen. Anfang der 50er Jahre haben einige

Vielleicht

können ein paar Arbeitsthesen dazu beitragen, zur Klärung dessen zu

helfen, was in dieser Zeit möglich und, davon bin ich überzeugt,

notwendig ist:

1.

Alles kommt auf den M

e n s c h e n an, auf

den einzelnen, einmaligen Menschen, auf die Erfüllung, die Erfülltheit

(Gegenteil von Leere) seines Lebens. Die Erfülltheit findet er nicht in

der Isolierung, nicht im Alleinbleiben.

2.

Nur wer zur Freundschaft, wer zur Liebe fähig ist, ist auch fähig,

zu einer Gruppe, zum Bund zu gehören.

3.

Gruppe und Bund tragen ihren Sinn in sich. Immer aber sind sie und

müssen sein der Lebensraum, in dem sich die zu ihnen gehörenden Menschen

und die Freundschaften unter ihnen voll entfalten können.

- Zum bündischen Wesen gehört die Verbundenheit über die Generationen hinweg. Der Wert eines Menschen und seine Bindung an ihn wird nicht von seinem Alter bestimmt, weder im positiven noch im negativen Sinne, sondern durch die Qualität seines Menschseins.

5.

Das

sinnvolle Leben des Einzelnen, Freundschaft, Liebe, lebendige Gruppe und

wirklicher Bund sind nicht möglich ohne die (wenigstens im Unbewußten

wirkende) Religio, ohne die Rückbindung (re-ligio) an ein

Transzendentales, ohne metaphysische Entelechie.

6.

Die

größte Gefahr für jede Gruppe und jeden Bund und auch für jede

Freundschaft ist der Versuch, die Versuchung, einen anderen Menschen

besitzen zu wollen, über ihn verfügen zu wollen, ihn beherrschen zu

wollen, ihn zu vereinnahmen. Besitzwille ist auch das Gegenteil von Führung

im bündischen Sinn.

7.

Bündisch sein heißt auch, immer und vor allem ganz und gar Mensch

sein, mit Geist und Körper, mit Leib und Seele. Es kann und darf nie eine

Moral des Bundes geben, sondern immer nur das Gesetz der Liebe. Wo Bund

ist, für den bündischen Menschen also bedarf es nur dieses Gesetzes, des

Liebesgebotes, so wie es einst der Gruppenführer Jesus von Nazareth

ausgesprochen hat. Dies ist das Fundament des Bündischen, des

B u n d e s.